畳に発生する虫について、今回は「シバンムシ」を当工房の経験から書いてみようと思います。

シバンムシとは

畳は、日本の伝統と心地よさを私たちに届けてくれる優れた建材です。

しかし、天然素材であるが故の課題もあります。それが畳に付着する虫の一種である「シバンムシ」です。漢字では「死番虫」と書きます、、不気味な名前です。

見た目は2mm〜3mm程のサイズで、赤褐色をしたゴマの様な体をしています。

外部から侵入したシバンムシは、パスタやインスタント麺などの乾燥食品や食べカス、ペットフードや家具など様々な場所に付着し、何でも食べてしまう雑食害虫です。

なぜ畳の部屋にも発生するのか

最大の原因は湿気等のお部屋の環境です。外部より侵入したシバンムシは、キッチンや畳など様々な場所に発生します。その畳を構成している「畳の土台」と「畳おもて」が、虫の好む素材でもあるからです。

畳の土台に発生する理由

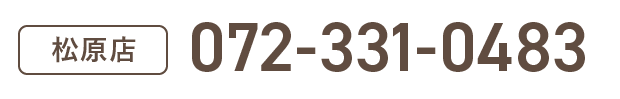

畳の土台(以下、畳床)に発生する場合です。

1990年代後半よりも以前に新調施工された畳床は、圧縮した稲藁を何層にも重ねて作られた天然素材の藁床が一般的です。

前述した雑食害虫であるシバンムシは、天然素材の植物性である藁床も当然ながら好んで餌にするので発生します。

対して、1990年代後半よりも以降に新調施工された畳床は、ポリスチレンフォーム素材の化学床が一般的です。その為、藁床と比較した場合に虫が発生する可能性が極端に低くなります。

ポリスチレンフォーム素材の畳床は1964年から製造されていますが、当工房の感覚では急速に普及した(藁床が消滅した)のは、1990年代後半からです。

新調施工された年代から、ご家庭の畳床が藁床かポリスチレンフォームであるかをある程度予想でき、藁床の場合には畳床にも虫が存在している可能性があります。

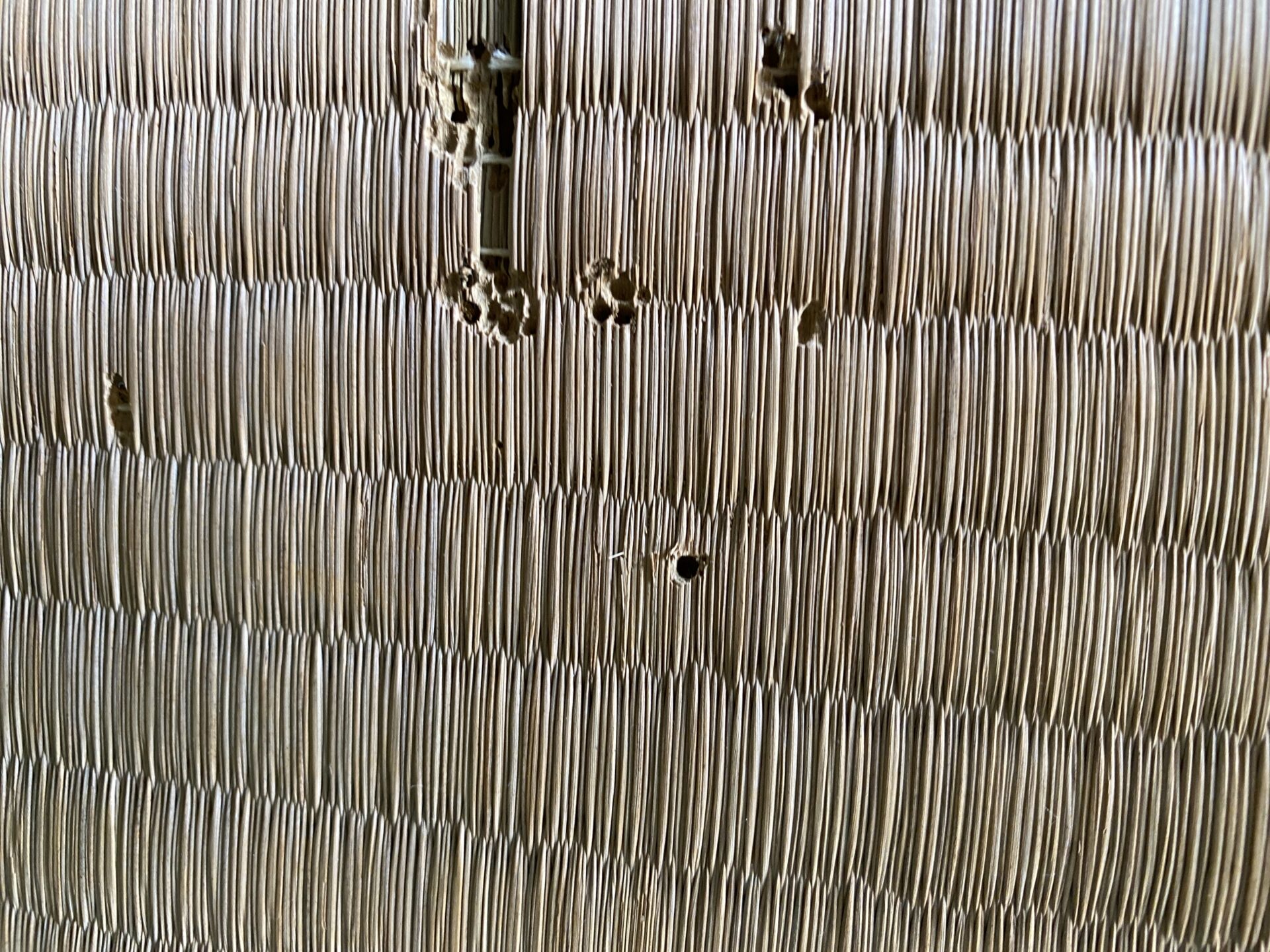

畳おもてに発生する理由

一般的に普及している畳おもて(表面のゴザ)の素材は、イグサ科の植物です。これも先程の藁床と同様、シバンムシは植物性の畳おもてを好んで餌にする為に発生することがあります。

添付画像に見られる小さな丸い穴は、シバンムシが食べた典型例です。畳の構造上、畳床は表面から形跡を確認できませんが、畳おもては一目瞭然でわかります。

予防方法

屋内の環境整備

シバンムシに限らず畳に発生する虫を予防するには、お部屋の環境を整える事が最も大切です。

具体的には、こまめに換気をして和室に限らず家中の湿気を溜めないことです。湿度が60%以上になると畳が湿気を吸収しすぎてしまい、また押し入れやクローゼットの古本や服などにも虫が好む環境を作ってしまいます。

ほこりや食べカスなども雑食するので、こまめに掃除をかけることも必要です。加えて、以前お客様邸で虫が発生した際にキッチンの古くなった小麦粉が原因で、そこから和室に移ってきたと考えられたケースもあったので乾燥食品もチェックが必要です。

防虫シートを施工

環境を整えた上で、ホウ酸成分を含んだ畳専用の防虫防湿シートを敷くことで、より発生しにくくなります。

考えられる予防を全て施しても虫が発生する場合には、害虫駆除の専門業者さんへご相談ください。